2025年、ついに公開され、日本中を感動と衝撃の渦に巻き込んでいる一本の映画『国宝』

主演に吉沢亮、共演に横浜流星という現代日本映画界最高の布陣を迎え、メガホンを取るのは『悪人』『怒り』の李相日監督。

そして原作は、ベストセラー作家・吉田修一による同名小説です。

公開されるや否や、「魂を揺さぶる傑作」「役者陣の演技が凄まじい」「ラストシーンで涙が止まらなかった」と絶賛の声が相次ぎ、リピーターが続出する社会現象となっています。

原作小説は、芸に人生を捧げたひとりの女方の壮絶な生き様を描いた大長編。

映画では、その魂がどのように映像化されたのか…。

原作ファンも、映画で初めてこの作品に触れた人も、その答えを知りたいですよね。

この記事では、そんなあなたの疑問にお答えします。

- 映画『国宝』の基本情報(キャスト、あらすじ)

- 原作小説の魅力と物語の核心

- 【徹底比較】映画と原作の決定的な違い

- 【核心ネタバレ】衝撃のラスト(結末)を原作比較で完全解説

この記事は、ネタバレを知りたくない方にも配慮した構成になっています。

ネタバレを含むセクションには、事前に大きな警告を記載していますので、安心して読み進めてください。

さあ、芸の道に咲き、乱れ、生きた者たちの壮大な物語の世界へ、再び一緒に旅立ちましょう。

映画『国宝』とは?絶賛公開中の基本情報を総まとめ

まずは、社会現象を巻き起こしている映画『国宝』の基本情報を改めて整理しましょう。

これだけでも、国宝がいかに特別な作品であるかがわかります。

超豪華キャストで贈る一大エンターテイメント

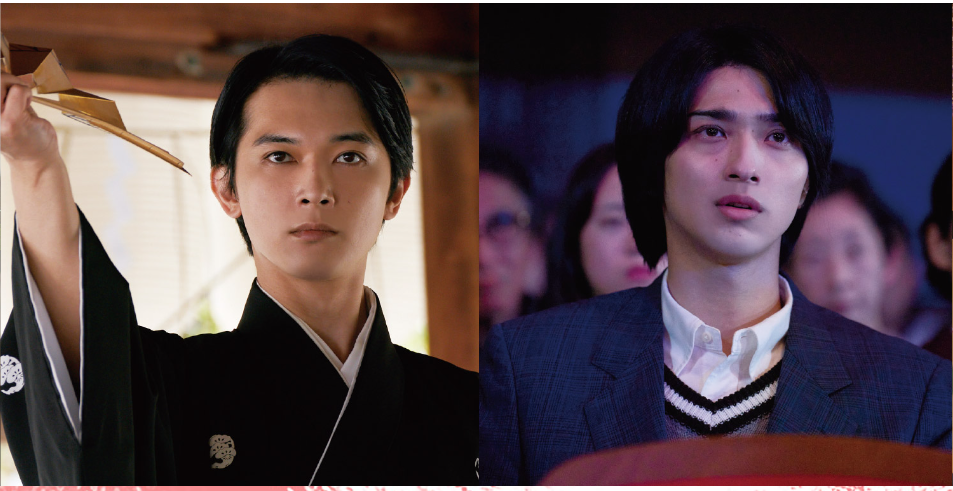

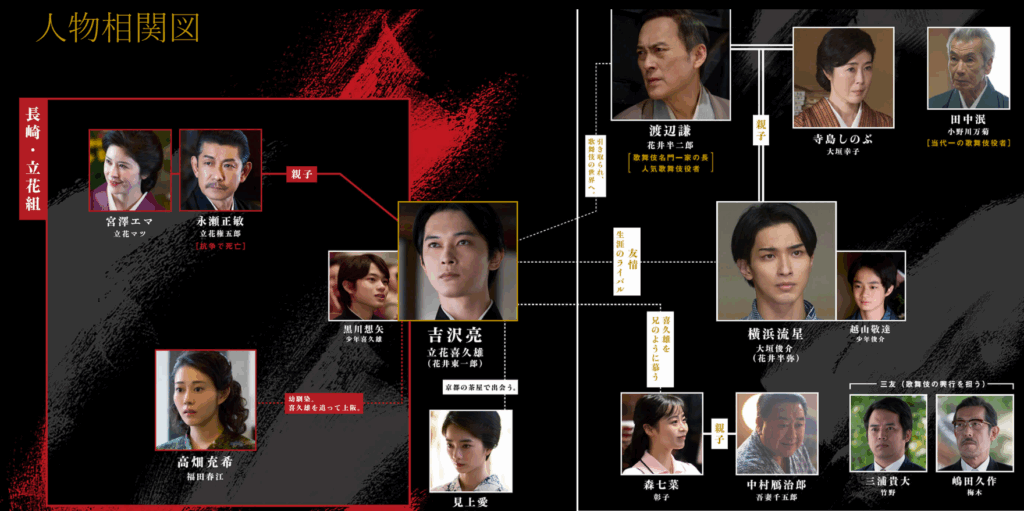

主人公である稀代の女方立花喜久雄(たちばな きくお)を演じるのは、吉沢亮。

1年以上に及ぶ歌舞伎の稽古を経て挑んだ彼の演技は、「鬼気迫る」「もはや役が憑依している」と絶賛されており、彼のキャリアの集大成との呼び声も高いです。

そして、喜久雄のライバルであり、歌舞伎の名門に生まれたエリート大垣俊介(おおがき しゅんすけ)役には、横浜流星。

吉沢亮との火花散る競演は、観る者の胸を激しく揺さぶる、本作最大の見どころの一つとなっています。

さらに、喜久雄の師であり育ての親・花井半二郎役に佐藤浩市、喜久雄の最初の妻・彰子役に広瀬すずなど、日本映画界を代表する実力派俳優陣が集結し、重厚な人間ドラマに圧倒的な深みを与えています。

H3: 監督は『悪人』『怒り』の李相日!吉田修一との最強タッグ再び

本作の監督を務めるのは、李相日(リ・サンイル)。

吉田修一原作×李相日監督のタッグは、映画『悪人』(2010年)、『怒り』(2016年)に続き、これで3度目。

過去2作同様、人間の心の奥底に潜む光と闇をえぐり出すような鋭い演出は本作でも健在で、俳優陣から極限の演技を引き出し、観る者の感情を根こそぎ揺さぶります。

原作者の吉田修一が「全幅の信頼を寄せている」と語る李監督とのタッグは、今回もまた、日本映画史に残る傑作を生み出しました。

あらすじ紹介(ネタバレなし)

任侠の一門に生まれながら、その美貌と才能を見出され、歌舞伎の世界へ足を踏み入れた少年、喜久雄。

彼は、名門の跡継ぎである俊介らと共に芸の道を歩み始めるが、その行く手には、嫉妬、愛憎、そして抗えぬ運命が待ち受けていた。

血筋も家柄もない世界から、ただ芸の力だけを頼りに、日本の至宝「国宝」とまで呼ばれる存在へと駆け上がっていくひとりの役者の、壮絶な人生が幕を開ける。

これは、芸に人生を捧げた男の物語であり、同時に、彼を取り巻く人々の激しい人間ドラマでもあります。

映画では、この波乱万丈な物語が、豪華絢爛な歌舞伎の世界を舞台に、ダイナミックに描かれています。

主要キャストと役どころを徹底紹介

立花喜久雄(演:吉沢亮)

長崎の任侠の家に生まれる。出自のコンプレックスを抱えながらも、天賦の才と凄まじい執念で女方の頂点を目指す。吉沢亮は、その美しさと狂気を完璧に体現し、観る者を圧倒します。

大垣俊介(演:横浜流星)

歌舞伎の名門「花井屋」の御曹司。喜久雄にとっては、目標であり、親友であり、そして最大のライバルとなる宿命的な存在。

エリートのプライドと嫉妬に引き裂かれる様を、横浜流星が熱演しています。

花井半二郎(演:渡辺謙)

喜久雄を歌舞伎の世界に導き、師として、父として彼を支える名優。

その厳しさと愛情深さが、物語に重みを与えています。

春江(演:寺島しのぶ)

喜久雄の才能をいち早く見抜き、彼を公私にわたって支える徳江の姐さん。

その存在感が光ります。

彰子(演:森七菜)

喜久雄の最初の妻。喜久雄の芸に惚れ込み、彼を支えようとするが、芸の世界の過酷さに翻弄されていく。

その儚げな演技が胸を打ちます。

原作小説『国宝』の魅力を徹底解剖!壮大な物語のあらすじ

映画の感動をより深く、あるいはこれから観る映画をより楽しむためには、原作小説の存在が欠かせません。

ここでは、吉田修一の傑作『国宝』の魅力に改めて迫ります。

作者・吉田修一が描く芸の世界の光と闇

吉田修一は、『パーク・ライフ』で芥川賞を受賞して以降、『悪人』『さよなら渓谷』『怒り』など、数々の作品で人間の複雑な心理を鮮やかに描き出してきました。

『国宝』で彼が挑んだのは、歌舞伎という日本の伝統芸能の世界。

しかし、単なる芸談に留まりません。

血筋や家柄が重んじられる閉鎖的な世界で、もがき、苦しみ、それでも芸の頂点を目指す人間の業(ごう)と情念を描き切った、壮大な人間ドラマです。

徹底した取材に基づいて描かれる梨園のリアルな描写と、登場人物たちの生々しい感情が、読者を物語の世界へ引き込みます。

【ネタバレなし】原作のあらすじ|任侠の家に生まれた青年の波乱万丈な役者人生

1964年、長崎。

ヤクザの家に生まれた喜久雄は、ある事件をきっかけに、父の知人であり歌舞伎役者の花井半二郎に引き取られることになります。

大阪の道頓堀で、半二郎の息子・俊介と共に役者としての道を歩み始めた喜久雄。

しかし、彼を待っていたのは、華やかな舞台の裏に渦巻く、厳しい稽古、家柄による差別、そして人間関係のしがらみでした。

自分の居場所を求め、ただ芸を磨くことだけに己の全てを懸ける喜久雄。

彼の才能は次第に開花し、人々を魅了していきますが、それは同時に、周囲との軋轢や、逃れられない宿命との対峙を意味していました。

戦後から平成に至る日本の世相を背景に、ひとりの天才役者が芸の頂点「人間国宝」にまで上り詰めるまでの、愛と憎しみ、出会いと別れに彩られた一代記。

それが原作小説『国宝』です。

【ネタバレあり】原作の登場人物と物語の核心

- 喜久雄の成長と苦悩:

喜久雄は、女方として天賦の才を持ちながらも、常にその出自に苦しめられます。

彼の芸は、そのコンプレックスや、育ての親である半二郎への思慕、そしてライバル俊介への複雑な感情を糧にして、より妖艶に、そして凄みを増していきます。

彼は多くの女性と関係を持ちますが、本当に心を許せる相手にはなかなか巡り会えず、芸の道に孤独を深めていきます。 - 俊介との宿命的な関係:

俊介は、喜久雄の才能を誰よりも早く見抜き、認め、そして嫉妬します。

名門の跡継ぎというプレッシャーと、喜久雄という天才を前にした焦燥感から、彼の人生は次第に狂い始めます。二人の関係は、単なるライバルではなく、互いの存在なくしては芸を高められない、まさに「宿命」と呼ぶべきものです。

物語を通じて、二人の関係性は友情、嫉妬、憎悪、そして共依存ともいえる形に変化していきます。 - 彼らを取り巻く人々の愛憎劇:

物語を彩るのは、二人を取り巻く人々です。喜久雄の才能に惚れ込み、彼を支える裏方やタニマチ。

喜久雄をめぐる女性たち。

そして、梨園の伝統としきたりを守ろうとする重鎮たち。

彼らの思惑や愛憎が複雑に絡み合い、物語に圧倒的な深みを与えています。

特に、喜久雄の芸の師となる花井半二郎や、彼の最初の妻となる彰子との関係は、物語の重要な軸となります。

原作ファンの口コミ・評価は?「圧巻」「読む手が止まらない」

原作小説は、読者からも絶大な支持を得ています。

映画を観た後に原作を手に取る人も急増しており、その評価はますます高まっています。

「映画のあのシーン、原作ではこう描かれていたのか!と発見の連続だった」

「映画で省略されたエピソードを知ることで、登場人物の行動原理が腑に落ちた」

「ラストの衝撃は原作も映画も同じ。でも、小説で読むとまた違った余韻がある」

映画の感動を、文字の世界でもう一度。登場人物たちの心の声を、より深く感じてみませんか?

【徹底比較】映画『国宝』と原作小説の5つの違いを完全解説

上下巻、約1000ページに及ぶ原作を、約2時間半の映画に落とし込むため、李相日監督は大胆な脚色と再構築を行いました。

ここでは、映画と原作の決定的な5つの違いについて、具体的に解説します。

違い①:物語の焦点と省略されたエピソード

- 原作:

喜久雄の幼少期から、芸の道を極め、「人間国宝」の認定を受ける直前まで、数十年にわたる人生を丹念に描く。

彼の関わった多くの人々とのエピソードが詳細に語られる。 - 映画での描かれ方:

映画では、物語の核となる「喜久雄と俊介の宿命的なライバル関係」に、より強く焦点が絞られていました。

二人の出会いから愛憎、そして破滅へと向かう関係性の変化を軸に、ストーリーは疾走感をもって展開されます。その結果、原作にあった多くのサブプロット、特に喜久雄の複雑な女性関係(複数の妻や愛人とのエピソード)や、梨園内部の細かな人間関係は、大幅に省略・整理されていました。

これにより、二人の男の魂のぶつかり合いというテーマが、より鮮明に浮かび上がっています。

違い②:登場人物の描写や関係性の変化

- 原作:

登場人物の内面描写が非常に細かい。

特に喜久雄のモノローグを通して、彼の孤独や渇望、芸への執念が克明に描かれる。 - 映画での描かれ方:

映画では、登場人物の感情は、セリフ以上に表情、行動、そして象徴的なシーンによって雄弁に語られました。

李相日監督の演出のもと、吉沢亮が演じる喜久雄の虚ろな視線や、横浜流星が演じる俊介の苦悩に満ちた背中が、原作の長大なモノローグに匹敵するほどの情報量を観客に伝えます。

特に、原作にはない映画オリジナルのシーンとして、二人が稽古場で激しくぶつかり合う場面が追加され、彼らのライバル関係がよりダイレクトに描かれていました。

違い③:キーとなるシーンの表現方法

- 原作:

歌舞伎の舞台描写が圧巻。

演目や役柄についての解説も詳しく、読者は文字を通してその華やかさと凄みを想像する。 - 映画での描かれ方:

映画ならではの映像美と音響で、歌舞伎の舞台が息をのむようなスペクタクルとして再現されました。

これは本作のハイライトの一つです。

吉沢亮が演じる『娘道成寺』の舞は、まさに圧巻の一言。

また、原作で描かれる暴力的なシーンや性的なシーンは、李相日監督の過去作同様、観客に衝撃を与える生々しさで描かれ、登場人物たちの激情を肌で感じさせました。

違い④:時代背景の描き方

- 原作:

戦後の復興期から高度経済成長期、そして平成へと至る日本の社会の変遷が、物語の背景として丁寧に描かれている。 - 映画での描かれ方:

映画では、長い時代を網羅するのではなく、昭和の熱気と混沌とした空気に時代設定を凝縮していました。

当時の街並みを再現した美術セット、登場人物たちの衣装、そして時代を象徴する音楽が効果的に使われ、彼らの生きる世界のリアリティを高めていました。

これにより、物語はより密度が濃く、ノスタルジックでありながら普遍的な力を持つものになっています。

違い⑤:テーマ性の強調点の違い(映画ならではのメッセージ)

- 原作:

「芸の継承」「血と才能」「宿命」など、多くのテーマが重層的に描かれている。 - 映画での描かれ方:

李相日監督は、数あるテーマの中から、「何者かになるために、人は何を犠牲にするのか」という、より普遍的で根源的な問いを鮮烈に描き出しました。

『悪人』や『怒り』でも描かれてきた、人間の業や魂の救済といったテーマが、本作では「芸」というフィルターを通して、より純粋な形で昇華されていました。

映画を観終えた観客は、喜久雄の生き様を通して、自らの人生について深く考えさせられることになります。

【核心ネタバレ】映画『国宝』衝撃のラスト(結末)を原作と比較・完全解説

多くの観客が涙し、言葉を失った、あのラストシーン。

ここでは、原作の結末と比較しながら、映画版『国宝』のラストが持つ意味を徹底的に解説します。

原作小説の衝撃的なラストを再確認

まず、原作小説の結末を振り返りましょう。

物語の終盤、喜久雄は長年の功績が認められ、ついに「人間国宝」に認定されることが内定します。

しかし、その栄光を目前にしたある日、彼の人生を狂わせ続けた宿命のライバル・俊介が、喜久雄の前に現れます。

薬物に溺れ、心身ともにボロボロになった俊介は、喜久雄に「俺を殺してくれ」と懇願します。

喜久雄は、自分たちの始まりの場所である大阪・道頓堀の川で、俊介の頼みを聞き入れ、彼をその手にかけます。

俊介の亡骸を抱きしめながら、喜久雄は静かに涙を流すのでした。

そして物語は、人間国宝認定の記者会見の場面で幕を閉じます。

フラッシュを浴びる喜久雄。

彼がこれから何を語るのか、そして彼の心に去来するものは何なのか。

それは読者の想像に委ねられ、物語は終わります。

映画版『国宝』で描かれた、魂を揺さぶるラストシーン

映画版のラストは、原作の魂を継承しつつも、より映像的で、エモーショナルなものとして描かれました。

映画でも、喜久雄は栄光の頂点を目前に、破滅した俊介と再会します。

そして、俊介の「俺を殺してくれ」という願いを受け入れ、彼を道頓堀の川で殺めてしまいます。

しかし、映画が原作と大きく異なるのは、その後の描写です。

原作では記者会見のシーンで幕を閉じますが、映画では、事件の後、再び舞台に立つ喜久雄の姿が描かれます。

彼が演じるのは、愛する男を失った悲しみを舞う、ある演目。

その表情は、悲しみとも、恍惚とも、怒りともつかない、神がかったもの。

彼の舞は、俊介への鎮魂であり、自らの業を背負って芸の道を生き続けるという覚悟の表明でもありました。

カメラは、その鬼気迫る喜久雄の顔を執拗に映し出し、観客は彼の魂の叫びを目の当たりにします。

そして、万雷の拍手の中、物語は静かに幕を閉じるのです。

なぜラストが重要なのか?映画版の結末が持つ意味

映画版のラストは、原作の持つ「問い」を、より明確な形で観客に突きつけました。

原作のラストが「栄光の裏の罪」を暗示して終わるのに対し、映画版のラストは「罪を背負ってなお、芸の道を生きる人間の業と覚悟」まで踏み込んで描いています。

喜久雄は、ライバルであり、唯一無二の理解者であった俊介を殺めるという究極の罪を犯しました。

しかし、彼はそこから逃げるのではなく、その罪と悲しみの全てを芸へと昇華させる道を選びます。

彼の舞は、もはや人間の域を超え、神仏に捧げる儀式のようでもありました。

これは、「芸の神様に愛されるためには、人間としての幸せや倫理観すらも捧げなければならないのか?」という、この物語最大のテーマに対する、李相日監督なりの一つの「答え」と言えるでしょう。

それは決してハッピーエンドではありません。

しかし、その壮絶な生き様に、観る者は畏怖と、そして一種の救いすら感じてしまうのです。

このラストシーンがあるからこそ、映画『国宝』は、単なる悲劇や成功譚ではない、人間の魂の極致を描いた傑作として、私たちの心に永遠に刻み込まれるのです。

映画『国宝』を10倍楽しむための豆知識

最後に、映画を観た後にもう一度作品世界に浸るため、あるいはこれから観る方のための豆知識をいくつかご紹介しますね。

歌舞伎の世界の基礎知識|「女方(おやま/おんながた)」とは?

物語の核となる「女方」とは、歌舞伎において女性の役を専門に演じる男性役者のことです。

江戸時代に、風紀上の理由から女性が舞台に立つことが禁じられたことから生まれました。

単に女性の真似をするのではなく、声色、所作、内面から「理想の女性像」を創り上げる、非常に高度な技術と精神性が求められる役柄です。

映画で吉沢亮が見せた妖艶さや儚さは、まさにこの「女方」の神髄に迫るものでした。

モデルはいる?立花喜久雄の人物像に迫る

作者の吉田修一は、特定のモデルはいないと公言しています。

しかし、原作を執筆するにあたり、人間国宝である歌舞伎俳優の坂東玉三郎丈をはじめ、多くの役者や関係者に取材を重ねたそうです。

特に、戦後の歌舞伎界で活躍し、その美貌と悲劇的な人生で知られる名女方・十七代目中村勘三郎や、そのライバルたちの関係性などが、物語のインスピレーションの一部になっていると言われています。

映画を観た後で彼らのドキュメンタリーなどを観ると、新たな発見があるかもしれません。

ロケ地はどこ?撮影の裏側にも注目

物語の主要な舞台は、長崎、大阪、そして東京です。

映画でも、これらの土地の風情が見事にスクリーンに焼き付けられていました。

特に、歌舞伎の聖地である東京の歌舞伎座で行われた撮影や、物語の重要な場面となった大阪・道頓堀の雑踏のシーンは、圧巻のリアリティでした。

ロケ地を巡る「聖地巡礼」をするファンも増えています。

吉田修一×李相日タッグの過去作もチェック!

『国宝』の深い人間ドラマに心を掴まれたなら、ぜひ過去作もご覧になることを強くおすすめします。

人間の心理描写の鋭さは共通しており、『国宝』をより深く理解する助けになるはずです。

U-NEXTなら、31日間の無料トライアルで『悪人』や『怒り』が見放題!映画『国宝』の感動の源流を、ぜひその目で確かめてください。

まとめ

ここまで、映画『国宝』について、原作との違いや衝撃のラストという核心部分まで解説してきました。

この記事をまとめると、

- 映画『国宝』は、吉沢亮、横浜流星、李相日監督という最高の布陣で贈る、日本映画史に残る傑作であること。

- 映画は原作の魂を継承しつつ、喜久雄と俊介の宿命的な関係に焦点を絞ることで、より濃密で疾走感のあるドラマに再構築されていること。

- そして、物語のラストは、原作の衝撃をさらに超え、罪を背負って芸の道を生きる人間の業と覚悟を描き切り、観る者に深い感動と問いを投げかけるものであること。

映画を観た方は、この解説を元にもう一度劇場に足を運べば、初回とは全く違う景色が見えるはずです。

これから観る方は、見どころを胸に、最高のコンディションでこの傑作に臨んでください。

いずれにせよ、この作品があなたの心に深く刻まれる、忘れられない一本になることは間違いありません。

芸の道という名の、美しくも残酷な舞台。

その幕が下りた後も、私たちの心の中で、喜久雄の舞は永遠に続くのです。

ご訪問ありがとうございました。

コメント